- マツダを知る

未来に向けたディーゼルエンジンの可能性

クリーンディーゼル 特別対談 後編

ディーゼルエンジンのメリットと可能性

国際モータージャーナリスト 清水 和夫氏

×

プロバスアングラー 伊豫部 健(いよべ けん)氏

清水 和夫(Kazuo Shimizu):国際モータージャーナリスト

専門テーマは、ITS・安全環境技術。特に水素とディーゼルへの造詣は深い。テレビ番組のコメンテーターやシンポジウムのモデレーターも務める。近年注目の次世代自動車には独自の視点を展開し、自動車国際産業論に精通。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。

伊豫部 健(Ken Iyobe):プロバスアングラー

世界を舞台に活躍するバスフィッシングプロ。愛称「イヨケン」。22歳での渡米以降、本場アメリカのトーナメントにも積極的に参戦。近年は欧州でも活躍している。マツダとは2020年よりスポンサー契約を結び、国内で車両を提供中(2023年現在はCX-5)。

貴重な石油を余さず使う。

ディーゼルエンジンという賢い選択を

清水:ディーゼルの燃料である軽油も、ガソリンも、もともとは石油から作られるんです。中東とか遠い国から運んできた原油を精製して作るのですが、上澄みのきれいなところがガソリン、その次が軽油、最後の残りが船の燃料に使う重油や道路を舗装するアスファルトになるんです。

伊豫部:なるほど。原油からいろんな種類の燃料ができる。

清水:ディーゼルの燃料である軽油も、ガソリンも、もともとは石油から作られるんです。中東とか遠い国から運んできた原油を精製して作るのですが、上澄みのきれいなところがガソリン、その次が軽油、最後の残りが船の燃料に使う重油や道路を舗装するアスファルトになるんです。

伊豫部:なるほど。原油からいろんな種類の燃料ができる。

清水:はい。これをお肉に例えると、ガソリンはヒレ肉、軽油はロースなんです。みんながガソリン車に乗ってヒレ肉ばかり食べてると、軽油が余っちゃうんですね。余ったら、わざわざ輸入してつくった軽油を外国に輸出しなきゃいけない*。輸出するプロセスでまたCO2が出てしまう。

伊豫部:ヒレ肉とロース(笑)。わかりやすいですね。

清水:きれいな上澄みのガソリンは不純物が入ってないんです。その下の軽油や重油は、硫黄などの不純物が混ざっているから燃やすと黒い煙が出る。別にディーゼルエンジンだけ悪いんじゃないんですよ。何が燃料なのか、が問題で。

今は石油メーカーが硫黄の含有量をかなり下げています。燃料がきれいになったからクリーンになった。エンジンだけじゃなく燃料の問題もあったんです。

伊豫部:ヒレ肉とロース(笑)。わかりやすいですね。

清水:きれいな上澄みのガソリンは不純物が入ってないんです。その下の軽油や重油は、硫黄などの不純物が混ざっているから燃やすと黒い煙が出る。別にディーゼルエンジンだけ悪いんじゃないんですよ。何が燃料なのか、が問題で。

今は石油メーカーが硫黄の含有量をかなり下げています。燃料がきれいになったからクリーンになった。エンジンだけじゃなく燃料の問題もあったんです。

- 日本では、精製される軽油の量に対して使用量が下回っているため、軽油は輸出されています。

来るべき合成燃料の時代に向けて。

ディーゼルエンジンはカーボンニュートラルの

救世主となる可能性を秘めている

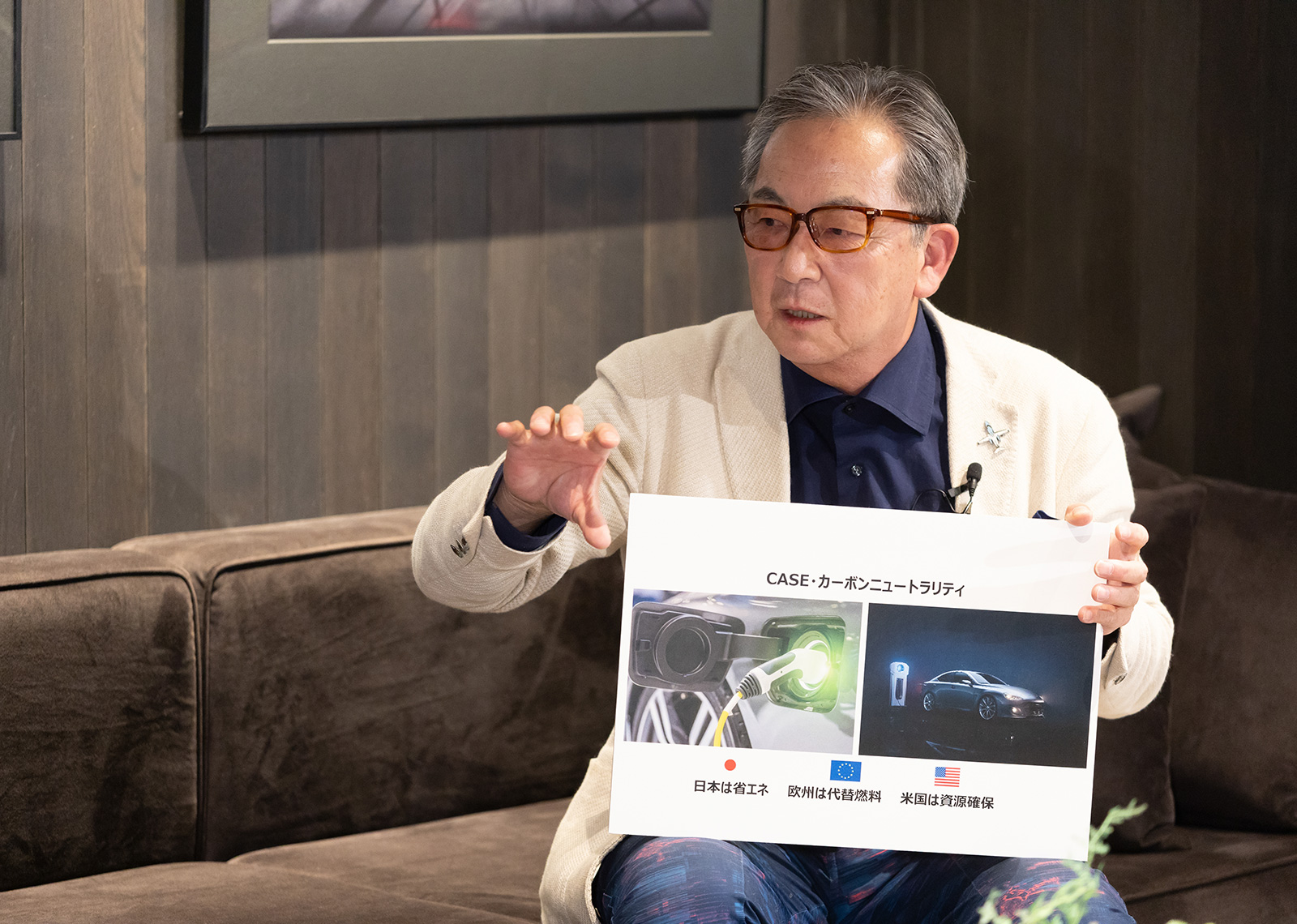

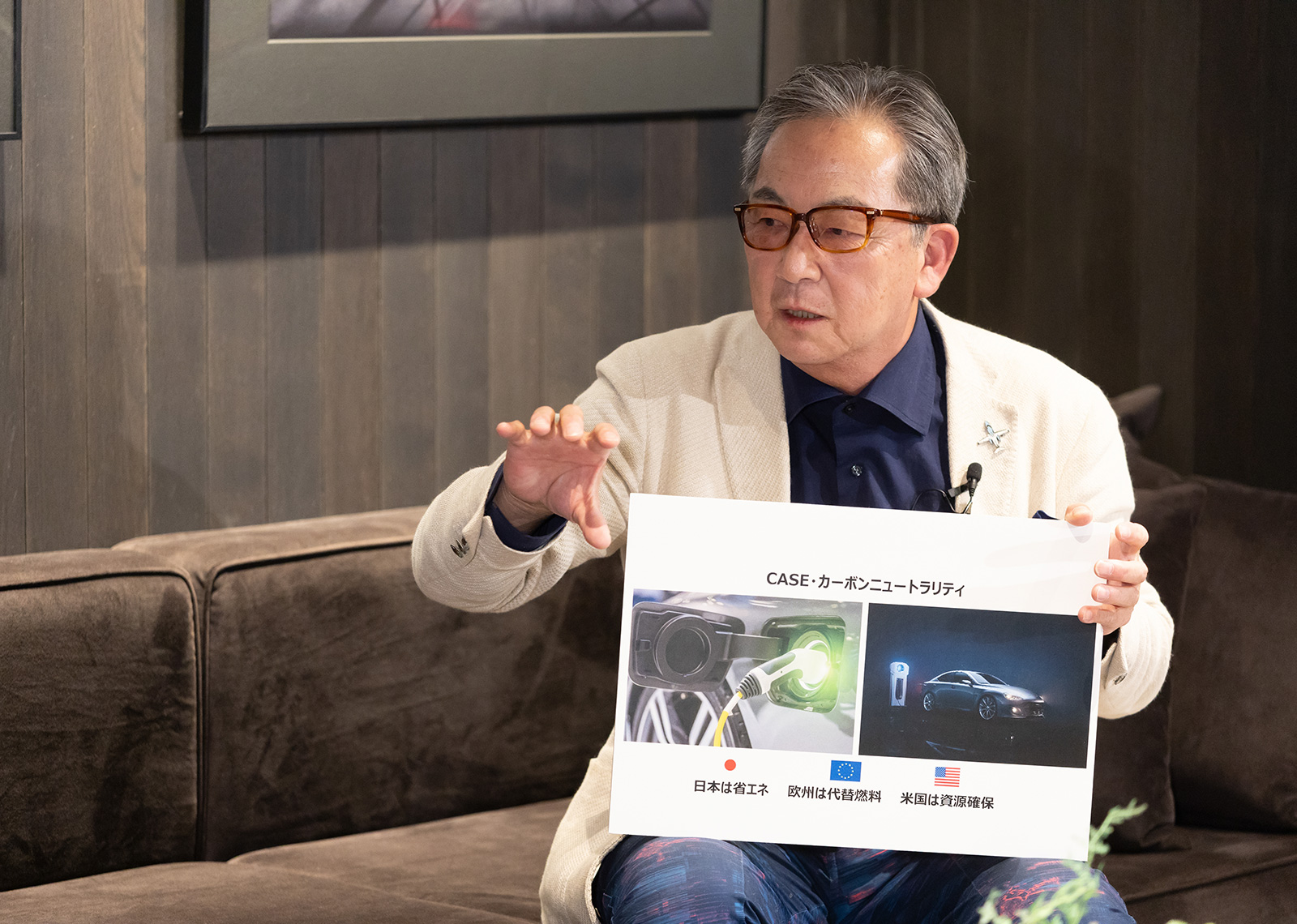

清水:次にEVの話をしましょう。EVはエンジンがないので排気ガスは出しません。でも、電気って何かから電気を作っているんですね。さっきの原油から軽油を作る話のように、日本の電気は多くの場合、火力発電所みたいなところで作られるのです。化石燃料を燃やして発電機を回したりしながら。だから電気の由来をさかのぼると、やはりCO2を出しているところもあるんです。

伊豫部:なるほど。そうですね。

清水:次にEVの話をしましょう。EVはエンジンがないので排気ガスは出しません。でも、電気って何かから電気を作っているんですね。さっきの原油から軽油を作る話のように、日本の電気は多くの場合、火力発電所みたいなところで作られるのです。化石燃料を燃やして発電機を回したりしながら。だから電気の由来をさかのぼると、やはりCO2を出しているところもあるんです。

伊豫部:なるほど。そうですね。

清水:あと、電気は運びにくい。バッテリーには積めるけど、走っていたらなくなってしまう。だからそこで作るしかない。

例えば自宅の屋根に太陽光発電があって、その電気を使ったEVで近所までお買い物に行くという使い方だったら、EVはすごくいいと思います。でも、健さんのように長距離を走るとなると、ちょっとEVは難しいですよね*。

伊豫部:確かに。

- EVの車種によって航続距離は異なります。

清水:そしてマツダは今、植物由来の燃料を使ったディーゼルエンジンでレースに参戦しているんです。つまり化石燃料から作られる軽油ではないんですよ。世の中では再生可能エネルギーとして、例えば、藻、ミドリムシ、サトウキビなどから作ったり、食べ残しの食物を発酵させて作ったり。あと、牛のフンからメタンガスを取り出し、合成燃料を作るという方法も考えられています。

これはカーボンニュートラルの救世主になるのではと思っています。合成燃料が実用化されたら、ディーゼルエンジンは持続可能なエンジンになること間違いなしです。

清水:そしてマツダは今、植物由来の燃料を使ったディーゼルエンジンでレースに参戦しているんです。つまり化石燃料から作られる軽油ではないんですよ。世の中では再生可能エネルギーとして、例えば、藻、ミドリムシ、サトウキビなどから作ったり、食べ残しの食物を発酵させて作ったり。あと、牛のフンからメタンガスを取り出し、合成燃料を作るという方法も考えられています。

これはカーボンニュートラルの救世主になるのではと思っています。合成燃料が実用化されたら、ディーゼルエンジンは持続可能なエンジンになること間違いなしです。

伊豫部:ディーゼルエンジンってやっぱりすごいんですね。

清水:ディーゼルエンジンって昔から“ブタの胃袋”って言われてるんですよ。何を食べさせても動くから* 。空気を圧縮してすごく高温になったところに燃料を吹きかけたら、どんな燃料でもバッと火がついちゃう。合成燃料の時代になったら、この特性が間違いなく重宝されると思います。

- 市販されているディーゼル車については、必ず諸元表などに記載されている指定の燃料をお使いください。

長距離を走り、自然の懐に入っていく。

釣り人こそ、環境にいいディーゼルエンジンを

清水:さて、今回はいろんなディーゼルエンジンの話をしてきましたが、いかがでしたか?

伊豫部:今までディーゼルエンジンというものをあまり意識してこなかったんですが、今回どういうところが自然にいいのか話を聞いて、純粋にもっと知りたいと思うようになりました。僕自身、20年近く湖などでゴミの清掃活動をやってきたこともあって、これを機にディーゼルエンジンがこれだけ環境に役立っているんだよって伝えていくのも、今後の僕の使命なのかなと感じています。

清水:さて、今回はいろんなディーゼルエンジンの話をしてきましたが、いかがでしたか?

伊豫部:今までディーゼルエンジンというものをあまり意識してこなかったんですが、今回どういうところが自然にいいのか話を聞いて、純粋にもっと知りたいと思うようになりました。僕自身、20年近く湖などでゴミの清掃活動をやってきたこともあって、これを機にディーゼルエンジンがこれだけ環境に役立っているんだよって伝えていくのも、今後の僕の使命なのかなと感じています。

清水:ディーゼルエンジンだけで環境問題がすべて解決できるわけではなくて、やっぱり電気も、水素も、ガソリンエンジンも、ハイブリッドも、いろんなものが必要だと思うんですね。その中でもディーゼルエンジンは非常に燃費に優れていて、航続距離も長い。石油の上澄みじゃない軽油で走るから、それを使わないのはやっぱりもったいないですよね。

そういう意味で、ディーゼルエンジンは持続可能なエンジンだと信じています。