マツダのクルマづくりの基盤を貫く

人間中心の設計思想

マツダの目指す“人馬一体”の走りには、クルマからの反応を正確に感じ取りながら、クルマをスムーズに操作できる快適な運転環境が不可欠です。

この実現のために、マツダが長年取り組んでいるのが“人間中心の設計思想”。

人間がクルマに合わせるのではなく、人間に合わせてクルマをつくるというマツダならではのアプローチです。

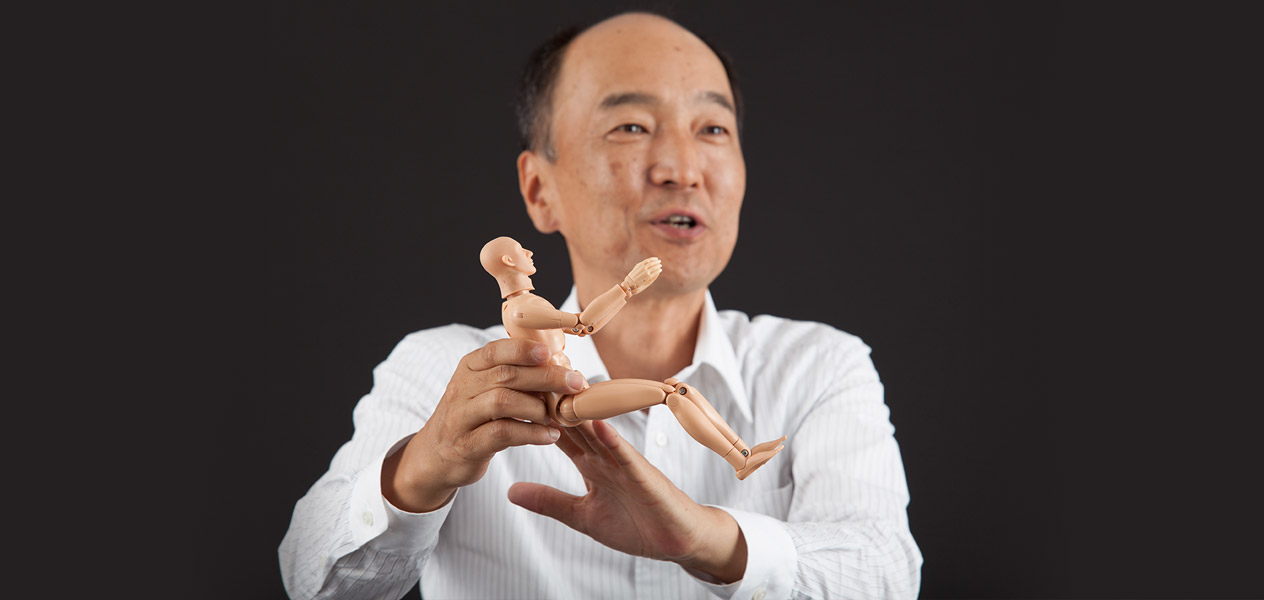

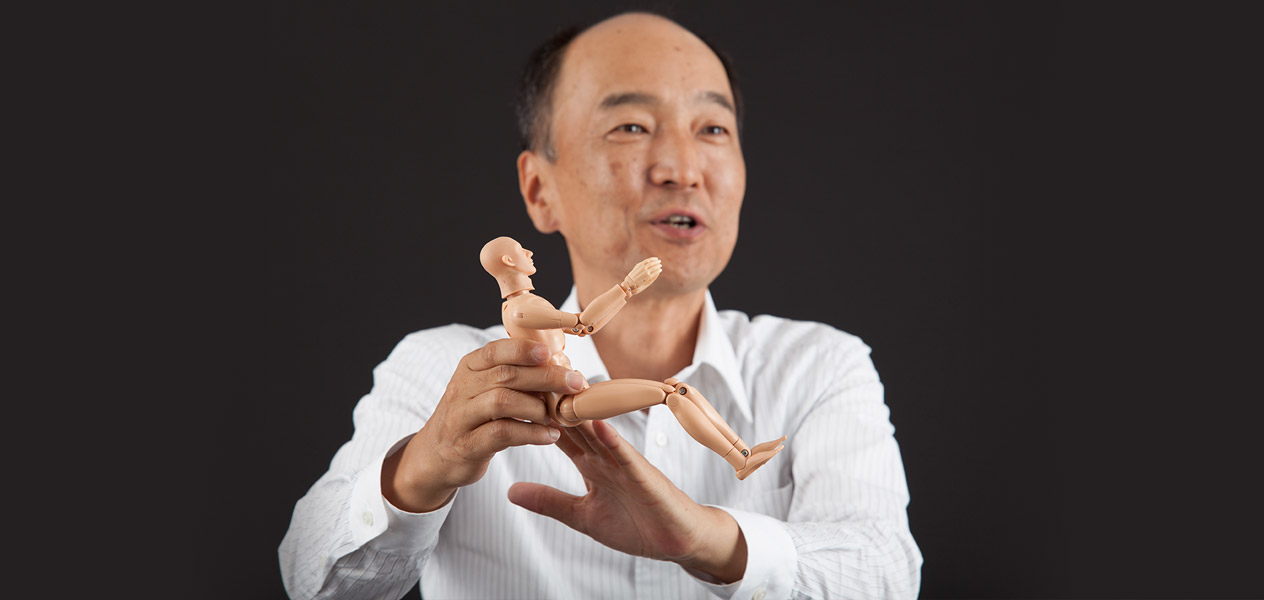

独自のクルマづくりを可能にした発想や取り組みとは。車両開発本部長の冨田知弘(役職は2015年8月31日時点)が語ります。

理想的な姿勢を把握することから、新しいクルマづくりは始まった。

「マツダには昔から“クルマは走って楽しむもの”という企業風土がありました。そこから“人馬一体”という考え方が生まれ、乗る人の感覚を重視したクルマづくりを進めてきたのです」。

しかし、現在の“人間中心の設計思想”と呼べるレベルにまで到達するには時間を要しました。

「気持ちのよい走りを追究していたとはいえ、当初はどうして気持ちがよいと感じるのか、その理屈はよくわかっていませんでした。それでも検証を重ねるうちに、人間にとっての気持ちのよい走りを体系的につかめるようになってきたのです」。

「まず人間はリラックスした姿勢でいると疲れにくく、素早く反応できることがわかってきました。これをふまえ、さまざまな人間のリラックスした姿勢の関節の角度や筋肉の状態を測定し、数値化しました。視界についても、さまざまな人間の視野角や視点移動などを測定し、人間にとってクルマの運転に理想的な状態とは何かを理論的に把握していったのです」。

向かうべき理想が明確になれば、そこにいたるまでの課題も明確になる。理想を実現するための技術的な道筋が見えたことで、人間中心のクルマづくりは本格的に動き始めました。

「マツダには昔から“クルマは走って楽しむもの”という企業風土がありました。そこから“人馬一体”という考え方が生まれ、乗る人の感覚を重視したクルマづくりを進めてきたのです」。

しかし、現在の“人間中心の設計思想”と呼べるレベルにまで到達するには時間を要しました。

「気持ちのよい走りを追究していたとはいえ、当初はどうして気持ちがよいと感じるのか、その理屈はよくわかっていませんでした。それでも検証を重ねるうちに、人間にとっての気持ちのよい走りを体系的につかめるようになってきたのです」。

「まず人間はリラックスした姿勢でいると疲れにくく、素早く反応できることがわかってきました。これをふまえ、さまざまな人間のリラックスした姿勢の関節の角度や筋肉の状態を測定し、数値化しました。視界についても、さまざまな人間の視野角や視点移動などを測定し、人間にとってクルマの運転に理想的な状態とは何かを理論的に把握していったのです」。

向かうべき理想が明確になれば、そこにいたるまでの課題も明確になる。理想を実現するための技術的な道筋が見えたことで、人間中心のクルマづくりは本格的に動き始めました。

部門を超えた共同作業が、快適な運転環境を備えたクルマを実現。

リラックスした姿勢で運転できること。一見当たり前と思えるこの命題にそったクルマづくりには大きな課題がありました。

「脚を自然に伸ばした位置にペダルを置こうとすると、前輪のホイールハウスの出っぱりが邪魔になります。ならばと前輪を前に出そうとすると、今度はエンジンの位置に支障が生じ、別のユニットにも影響が出る。つまり、問題はクルマ全体の構造におよぶのです」。

リラックスした姿勢で運転できること。一見当たり前と思えるこの命題にそったクルマづくりには大きな課題がありました。

「脚を自然に伸ばした位置にペダルを置こうとすると、前輪のホイールハウスの出っぱりが邪魔になります。ならばと前輪を前に出そうとすると、今度はエンジンの位置に支障が生じ、別のユニットにも影響が出る。つまり、問題はクルマ全体の構造におよぶのです」。

人間中心のクルマづくりは、部門を超えた共同作業や調整が必要となりました。冨田らはエンジンやトランスミッション、ボディ、シャシーなどの開発者とともにクルマの構造や各ユニットの配置を徹底的に見直し、解決策を考え続けました。前輪を前に出し、ミリ単位で各ユニットの位置を調整して、パズルのように配置。何度も検証を重ねてスペースを確保することで、最適なペダル配置を実現しました。

まさに快適な運転環境を備えたうえでクルマを構成する、人間中心のクルマづくりをカタチにしたのです。

人間中心の設計思想はさらなるメリットも生み出しました。

「タイヤを前に出すことにより、エンジンと乗員の足元空間との間に余裕ができたので、容積の大きな4-2-1排気システムを搭載できたこと。さらにタイヤの位置をボディの四隅に近づけたことで、クルマのプロポーションもより美しくなりました」。

それは理想を追究することで課題を明確にし、さらに課題を効率的に解決できるアイデアを模索し続けた、開発者たちの探究心のたまものでした。

人間中心の設計思想は、すべての新世代商品に反映されている。

人間中心の設計思想は、今ではマツダのクルマづくりの基盤をなすものです。種類や大きさが異なるクルマを、すべて同じ設計思想でつくる。そこにはどんな工夫があるのでしょう。

「まずは人間が運転しやすい環境を第一に考える。この思想があるから、どの車種にもそのための設計や装備が施されています。一般的には上位グレードのみに搭載されることが多いオルガン式アクセルペダルやステアリングの前後・上下調整機構をデミオにまで採用できたのは、この思想があったからです」。

人間中心の設計思想は、今ではマツダのクルマづくりの基盤をなすものです。種類や大きさが異なるクルマを、すべて同じ設計思想でつくる。そこにはどんな工夫があるのでしょう。

「まずは人間が運転しやすい環境を第一に考える。この思想があるから、どの車種にもそのための設計や装備が施されています。一般的には上位グレードのみに搭載されることが多いオルガン式アクセルペダルやステアリングの前後・上下調整機構をデミオにまで採用できたのは、この思想があったからです」。

そのうえで、実際のクルマづくりの現場にも工夫があるといいます。

「生産の観点からいうと、車種が増えれば当然効率は下がります。でも効率は下げたくない。そこから『フレキシブル生産』という考え方が生まれました」。

それは、車種ごとに変える部分と変えない部分を決めることで、ひとつの生産ラインでいくつもの車種を製造できるようにするというもの。

「“固定”と“変動”と呼んでいますが、固定するのはこの部分、変動するのはこの部分で数値はこれ、という決めごとさえ設定しておけば、さまざまな車種に対応できる。そんな生産体制を整えているのです」。

そしてこの取り組みが、異なるクルマを同じ設計思想でつくることにつながります。

「変わらない基本があって、変えるところは変えるというやり方なので、CX-5以降の新世代商品はどれも座った感じにさほど違いはないはずです。デミオでも、ロードスターでも、CX-5でも違和感はなく、ペダルも自然な位置に配置されています」。

その運転のしやすさは、人間中心の設計思想が貫かれているからこそ実現した“マツダらしさ”の大切な要素です。

そのうえで、実際のクルマづくりの現場にも工夫があるといいます。

「生産の観点からいうと、車種が増えれば当然効率は下がります。でも効率は下げたくない。そこから『フレキシブル生産』という考え方が生まれました」。

それは、車種ごとに変える部分と変えない部分を決めることで、ひとつの生産ラインでいくつもの車種を製造できるようにするというもの。

「“固定”と“変動”と呼んでいますが、固定するのはこの部分、変動するのはこの部分で数値はこれ、という決めごとさえ設定しておけば、さまざまな車種に対応できる。そんな生産体制を整えているのです」。

そしてこの取り組みが、異なるクルマを同じ設計思想でつくることにつながります。

「変わらない基本があって、変えるところは変えるというやり方なので、CX-5以降の新世代商品はどれも座った感じにさほど違いはないはずです。デミオでも、ロードスターでも、CX-5でも違和感はなく、ペダルも自然な位置に配置されています」。

その運転のしやすさは、人間中心の設計思想が貫かれているからこそ実現した“マツダらしさ”の大切な要素です。

他メーカーのモデルを目標にしたクルマづくりなどでは決して到達できないマツダ独自の“人馬一体”の感覚は、こうして生み出されているのです。

「でも最後はやっぱり人の感覚なんです。人間中心ですから。理論上の数値と体感の違いを行ったり来たり。理想の追究に終わりはありません」。

冨田は、課題に取り組むことが楽しくてしょうがないという表情を見せ、豪快に笑いました。