感性が生んだ「人を幸せにする」イノベ―ション

実際の検証では、アイトラッキングシステムで視線の動きとサリエンシーを捉えつつ、心拍の速度やゆらぎを測定してメンバーの快・不快を判定した。

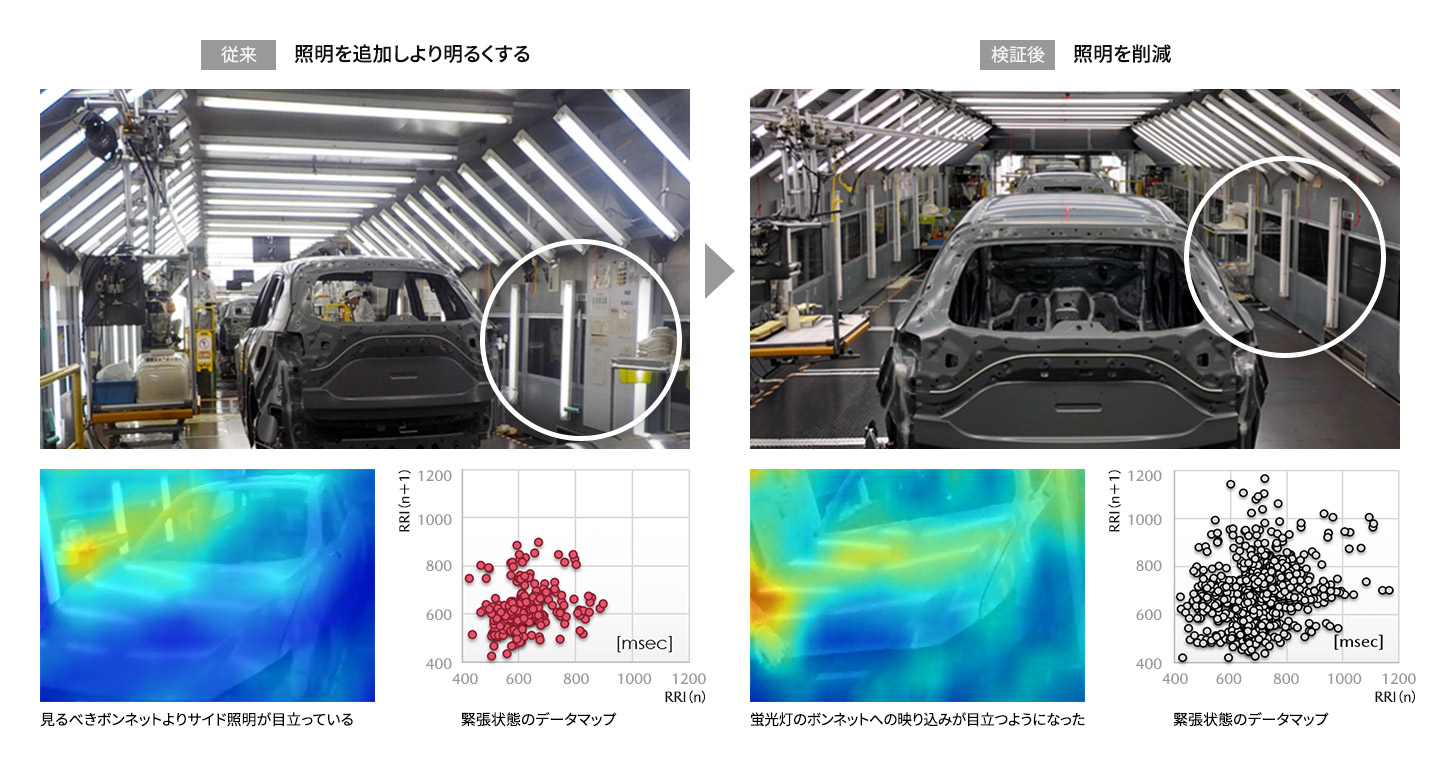

まず分かったのは、天井と壁(サイド)に蛍光灯を取り付けた当時の照明では、見るべきもの(車体)以上に壁の照明が目立ってしまっていたこと。

肝心の車体についてサリエンシーが低下してしまっていたわけだ。心拍の測定結果からは、作業中のスタッフが高い緊張状態にあることも明らかになった。

一方、壁(サイド)の照明を消して同じ測定をしてみたところ、車体への照明の映り込みが目立つようになって付着物等の発見率が上がり、心拍からは緊張が緩和されたこともわかった。

「明るすぎるのではないか」という山下さんの感覚は正しかったのだ。

現在、砥ぎ工程では壁(サイド)の照明を消し、ブースごとに視界から照明を適度に遮る板を設置するなど、見るべき部位のサリエンシーを上げる工夫とその効果の検証を行っている。

感性で課題を発見し、それを解決することで、単に生産的なだけでなく、働く人にとって「幸せ」な環境が生まれたという一連の流れは、まさに現代の小さなイノベ―ションだ。

上藤さんは最後にこう語った。

「工場の生産効率を上げるには自動化するのがセオリー。でも、自動化は今日明日にはできないし、技術的に困難な部分もあります。

一方で 実は人って凄い可能性を持っているんですよ!これからも、働きやすい環境を作ることで人の能力を引き出し、生産性を上げていければと思います」

感性×マツダ=人間中心の職場づくり

クルマを作る上でマツダが大切にしているのが「人間中心」という考え方。その思想は、働く環境づくりについても取り入れられていた。

マツダにおいて「サリエンシー」は本来、技術研究所にて「感性COI」の枠組みのもとクルマの設計への活用を検討している考え方である。

その考え方を工場内の環境づくりへ広げて応用することの検証を試みたのも、根底に「人間中心のクルマは、人間中心の環境で作られるべき」という思想があるからなのだろう。

製造現場のレベルから「感性」を重視する姿勢が、今後もイノベーションを生み出すことを期待したい。

- 画像:革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)ロゴマーク