マツダデザイン 名匠と語る

日本の美の源流。たゆまぬ情熱が生み出すもの。

“人”が“一”枚を“叩”いて、“命”になる。

鎚起銅器の創作は、まさに“魂動”。

創作活動の出発点ともいえる作品のテーマやモチーフについて、3人はどのようなことを考えているのだろうか。玉川氏が話し始める。

「玉川堂の銅器は、基本的には日用品です。茶器とか、酒器とか。これらは使い勝手が大事なので、まずは機能性を追求します。すると自ずと造形も美しくなるのです。持ちやすい形、液垂れしない形状。機能を磨けば、デザインも磨かれる。それが玉川堂のモノづくりの考え方です」。

しかし、コラボレーションではまったく異なるアプローチを行った。

「テーマが“魂動”ということで、当初は非常に躍動感のあるオブジェとかを想定ました。でも、どうも違うなと。“魂動”を突きつめて考えると、カタチより製法に重きをおくべきではと思ったのです。つまり、つくる人間の魂を表現しようと。それで、とにかく叩いて延ばしていく。じつは銅の塊は、叩くとどんどん反っていきます。つまりこの作品の造形は、ある種必然的に生まれたものとも言えます」。

創作活動の出発点ともいえる作品のテーマやモチーフについて、3人はどのようなことを考えているのだろうか。玉川氏が話し始める。

「玉川堂の銅器は、基本的には日用品です。茶器とか、酒器とか。これらは使い勝手が大事なので、まずは機能性を追求します。すると自ずと造形も美しくなるのです。持ちやすい形、液垂れしない形状。機能を磨けば、デザインも磨かれる。それが玉川堂のモノづくりの考え方です」。

しかし、コラボレーションではまったく異なるアプローチを行った。

「テーマが“魂動”ということで、当初は非常に躍動感のあるオブジェとかを想定ました。でも、どうも違うなと。“魂動”を突きつめて考えると、カタチより製法に重きをおくべきではと思ったのです。つまり、つくる人間の魂を表現しようと。それで、とにかく叩いて延ばしていく。じつは銅の塊は、叩くとどんどん反っていきます。つまりこの作品の造形は、ある種必然的に生まれたものとも言えます」。

その工程は、鎚起銅器の原点に触れるような作業だったという。

「机上のデザインではなく、叩くことで生み出されるもの。“命”という字は、“人”が“一枚”を“叩く”と書きます。人間が叩くことで命になる。つまり、鎚起銅器は銅板を叩くことで魂を込めているのです。

それはまさに“魂動”です。

そういう意味では、今回は我々の原点を再確認しました。職人も叩く歓びをあらためて感じたと言っていました。通常のモノづくりとは対極の試みですが、非常に勉強になりましたね」。

その工程は、鎚起銅器の原点に触れるような作業だったという。

「机上のデザインではなく、叩くことで生み出されるもの。“命”という字は、“人”が“一枚”を“叩く”と書きます。人間が叩くことで命になる。つまり、鎚起銅器は銅板を叩くことで魂を込めているのです。

それはまさに“魂動”です。

そういう意味では、今回は我々の原点を再確認しました。職人も叩く歓びをあらためて感じたと言っていました。通常のモノづくりとは対極の試みですが、非常に勉強になりましたね」。

見えているけれど、見えていないもの。

美しさに触れた一瞬のときめきを表現する。

金城一国斎の創作のテーマとはどんなものか。金城氏は語る。

「私の場合は、人の目には見えているけれど見えていない、光とか、風とか、揺らぎとかがテーマですね。例えば、しだれた柳の枝が風でふわっと揺れた時、日本人はそこに美しさやときめきを感じます。そのときめきを作品で表現したいと思っているのです。それは単に柳の枝を描けばいいというものではありません。代々伝わる漆塗りの技法を使いながら、それを表現するような美しいカタチをデザインしなくてはならないのです」。

「さらにいえば、デザインには“図案”と“意匠”があります。図案は作品にうまく絵柄が収まれば完成します。そこに、人の心を入れることが意匠なのです。意匠になってはじめて人に伝わるものができます。それは自分が培ってきた技術と優れた素材を、美しいカタチに当てはめていくということなのです」。

金城一国斎の創作のテーマとはどんなものか。金城氏は語る。

「私の場合は、人の目には見えているけれど見えていない、光とか、風とか、揺らぎとかがテーマですね。例えば、しだれた柳の枝が風でふわっと揺れた時、日本人はそこに美しさやときめきを感じます。そのときめきを作品で表現したいと思っているのです。それは単に柳の枝を描けばいいというものではありません。代々伝わる漆塗りの技法を使いながら、それを表現するような美しいカタチをデザインしなくてはならないのです」。

「さらにいえば、デザインには“図案”と“意匠”があります。図案は作品にうまく絵柄が収まれば完成します。そこに、人の心を入れることが意匠なのです。意匠になってはじめて人に伝わるものができます。それは自分が培ってきた技術と優れた素材を、美しいカタチに当てはめていくということなのです」。

その意匠という行為は、今回のコラボレーションでも施されていた。

「今回の作品は『白糸』というタイトルで、まさに滝の水がしたたる時の表情を描き出しています。

水の流れを表現した線は、約8000片の卵の殻を一つひとつ貼りつけたもので、約10カ月の時間を費やしました。

突きつめた表現を前にすると、人は無心になります。何も考えていなくて、ただ見ているだけ。そういう時には、音が聞こえてくる、匂いがする、風を感じる。そんな境地に導くような作品をつくりたいと思っているのです。先ほど前田さんに音が聞こえると言っていただきましたが、それは作家である私にとって最高の褒め言葉なのです」。

その意匠という行為は、今回のコラボレーションでも施されていた。

「今回の作品は『白糸』というタイトルで、まさに滝の水がしたたる時の表情を描き出しています。

水の流れを表現した線は、約8000片の卵の殻を一つひとつ貼りつけたもので、約10カ月の時間を費やしました。

突きつめた表現を前にすると、人は無心になります。何も考えていなくて、ただ見ているだけ。そういう時には、音が聞こえてくる、匂いがする、風を感じる。そんな境地に導くような作品をつくりたいと思っているのです。先ほど前田さんに音が聞こえると言っていただきましたが、それは作家である私にとって最高の褒め言葉なのです」。

オブジェとの対話を通じて思索を重ねる。

そうやってクルマに命が吹き込まれる。

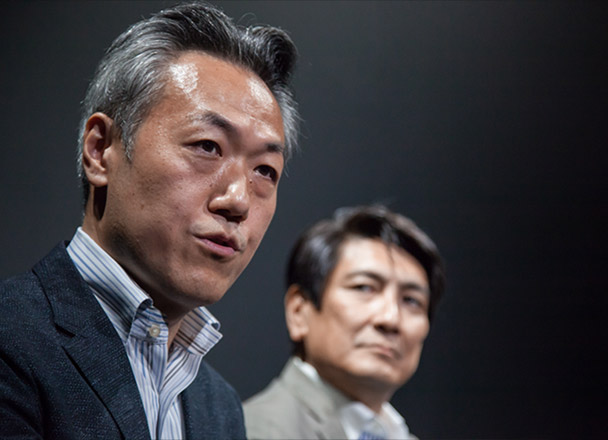

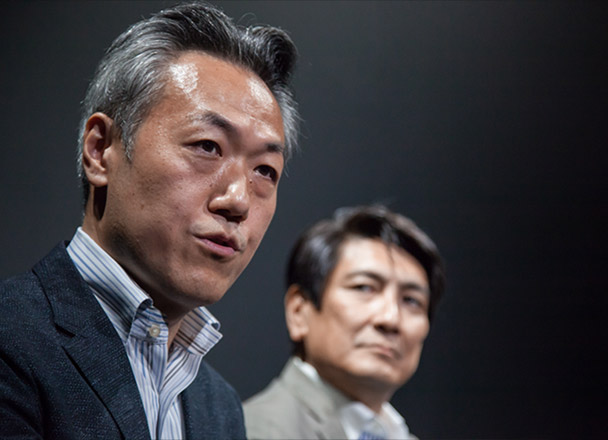

2人の名匠が語る、美しさを生み出すための発想と取り組み。前田は、マツダデザインと相通じるところを強く感じた。

「例えば、金城さんがこの作品をつくろうとする時、おそらく完成のイメージは頭の中にあるわけです。1コの破片を貼りつけたら、後には約8000コが待っている。そして10カ月後に完成する。頭の中にある美しい目標物に向かって、ひたすら10カ月作業を重ねるのです。

先ほど玉川さんも言われましたが、ひたすら突きつめてモノをつくる。その結果、生まれたものが美であると。

まさにその通りだと思います。だから中途半端な気持ちや行為からは、絶対に美は生まれてこない。それはコラボレーションを通じて感じた、私の正直な気持ちです」。

2人の名匠が語る、美しさを生み出すための発想と取り組み。前田は、マツダデザインと相通じるところを強く感じた。

「例えば、金城さんがこの作品をつくろうとする時、おそらく完成のイメージは頭の中にあるわけです。1コの破片を貼りつけたら、後には約8000コが待っている。そして10カ月後に完成する。頭の中にある美しい目標物に向かって、ひたすら10カ月作業を重ねるのです。

先ほど玉川さんも言われましたが、ひたすら突きつめてモノをつくる。その結果、生まれたものが美であると。

まさにその通りだと思います。だから中途半端な気持ちや行為からは、絶対に美は生まれてこない。それはコラボレーションを通じて感じた、私の正直な気持ちです」。

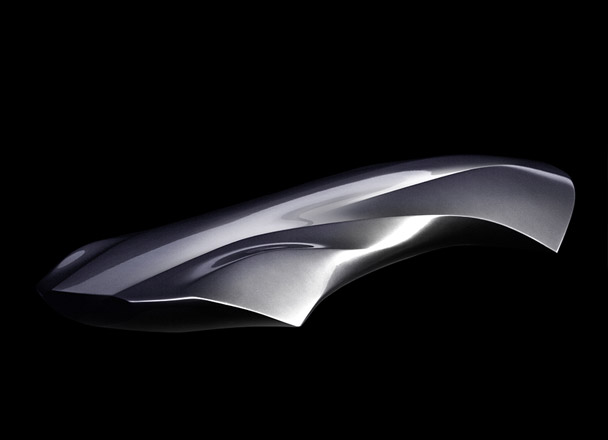

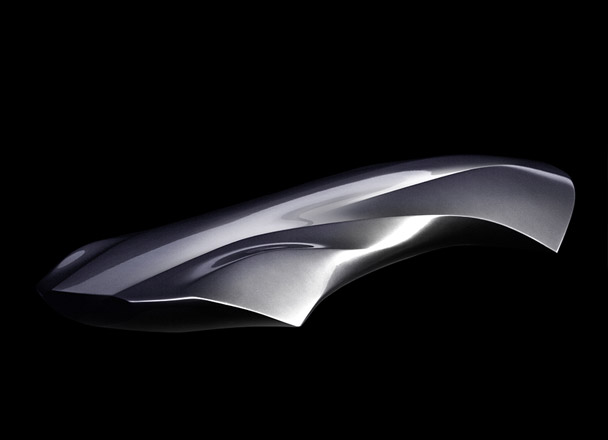

「マツダのクルマづくりは、まずデザインオブジェをつくることからスタートします。これには色々な意味合いがありますが、ひとつにはオブジェづくりを通して開発に携わる人間に、多くの可能性を模索してもらうという意図があります。このフォルムをあの部分に応用してみようとか、ここはもっとラインを変えたほうが良くなるとか、そういう思索を重ねることが重要だと考えています。現代のクルマづくりとしてはかなり無駄なステップかもしれませんが、オブジェを実際に見て触ることで、いろんなイメージを自分の中に入れることができるのです。そういうプロセスを経た職人こそが、クルマというカタチに命を吹き込むことができるのだと信じています」。

「マツダのクルマづくりは、まずデザインオブジェをつくることからスタートします。これには色々な意味合いがありますが、ひとつにはオブジェづくりを通して開発に携わる人間に、多くの可能性を模索してもらうという意図があります。このフォルムをあの部分に応用してみようとか、ここはもっとラインを変えたほうが良くなるとか、そういう思索を重ねることが重要だと考えています。現代のクルマづくりとしてはかなり無駄なステップかもしれませんが、オブジェを実際に見て触ることで、いろんなイメージを自分の中に入れることができるのです。そういうプロセスを経た職人こそが、クルマというカタチに命を吹き込むことができるのだと信じています」。

人の手で生み出すという行為。

情熱や想いを注いで、モノを生きた存在にする。

このようなマツダのモノづくりの姿勢は、2人の名匠の目にはどう映ったのだろう。玉川氏は語る。

「やはりクルマメーカーということで、最初は工業製品をつくる会社という認識でした。しかし話せば話すほど、つくり手の想いは工芸品に近いものだと感じました。手作業の重要さをすごく理解されている。モノに魂を込め、人を引き付けるデザインを生むためには、最後はやっぱり人の手が必要です。玉川堂の想いとも重なる部分が多くて、マツダのモノづくりの思想に、驚きと強い共感を覚えました」。

このようなマツダのモノづくりの姿勢は、2人の名匠の目にはどう映ったのだろう。玉川氏は語る。

「やはりクルマメーカーということで、最初は工業製品をつくる会社という認識でした。しかし話せば話すほど、つくり手の想いは工芸品に近いものだと感じました。手作業の重要さをすごく理解されている。モノに魂を込め、人を引き付けるデザインを生むためには、最後はやっぱり人の手が必要です。玉川堂の想いとも重なる部分が多くて、マツダのモノづくりの思想に、驚きと強い共感を覚えました」。

金城氏も続ける。

「私も、我々の工芸の世界とほとんど同じような感覚で、モノづくりをされているなと感じました。もうひとつ共通する部分は、人が使うことで完成品がずっと生き続けるという点です。工芸品は、経年の変化こそがじつは最も重要な価値であって、そこは使い手が育てていくのです。クルマも所有者に渡った時から本当に生き始めるもので、そこが実際のユーザーの評価につながるのだと思います。使って楽しい、乗って楽しい。そういう評価が本当は一番大切なものなのではないでしょうか」。

2人の話を聞きながら前田がうなずく。

「結局、大切なのは作品が生きているということですよね。我々はクルマを単なる商品とは思っていない。例えば、友人だったり、恋人だったり、そういう関係でいたいと思っています。だったらクルマも生きていないといけない。モノに命を与えるのは凄く大変なことだけど、そのための行為だと思うととても重要だし、それはブランドとも直結します。想いを込めて創ったモノには魂が宿る。昔からある日本の言い伝えですが、マツダはそれと同じ志を持ち、モノ創りを行っていきたいと考えている訳です」。

2人の話を聞きながら前田がうなずく。

「結局、大切なのは作品が生きているということですよね。我々はクルマを単なる商品とは思っていない。例えば、友人だったり、恋人だったり、そういう関係でいたいと思っています。だったらクルマも生きていないといけない。モノに命を与えるのは凄く大変なことだけど、そのための行為だと思うととても重要だし、それはブランドとも直結します。想いを込めて創ったモノには魂が宿る。昔からある日本の言い伝えですが、マツダはそれと同じ志を持ち、モノ創りを行っていきたいと考えている訳です」。