今、人間の主観的な心の動きである「感性」が注目されている。

感性への理解が生み出した工場での意外な成果は、

我々が感性とどう向き合うべきかを教えてくれるかのようだ。

Story by Yasuko Kimura

今、なぜ感性なのか?

現代は「感性の時代」と言われる。

身の回りには便利なモノがあふれ、世の中はどんどん効率的になっている。

「最適な答え」であれば、AIが瞬時にはじき出してくれる。しかし、人間は本当にそれで幸せなのだろうか?

そんな疑問から、人間だけが持つ「感性」が注目され始めたのだ。

世界のビジネスリーダーたちがこぞってアートやデザインへの感性を磨いているのも、そうした潮流の現れだろう。

データをもとに「正解」を出すだけでは、今求められているイノベーションは起こせない。

これからは、機能的なもの、効率的なものよりも、人が「よい」と感じるものを生み出せることが価値であり、「感性」こそがそのための武器となる。

同時に、「まず感性を知る」という方向のアプローチも進んでいる。

人間はそもそも、何を好ましく思い、どういう状態を心地よいと感じるのか?

こうした人間の「感じ方」の特性が分かれば、人間にとってより「幸せ」な状態を作るのに役立つというわけだ。

このように、本来主観的であるはずの感性を科学的に捉え、役立てようとする研究は、「感性工学」とも呼ばれている。

感性を可視化し、その特性を応用する

- 技術本部 車両技術部 車両先行技術グループ主幹の上藤和佳子さん

そんな感性工学の成果を、工場内の環境づくりに活かそうとしている人がいると聞き、マツダ本社工場を訪ねてみた。

活動の中心となっているのは、技術本部 車両技術部 車両先行技術グループ主幹の上藤和佳子さん。

工場における作業中のヒトの状態の可視化や、ヒトの特性に基づいた作業手順と作業環境設計に取り組んでいる。「『生産技術』の担当なのにこんなことをやっているので、周囲からは「いったい何をやってるんだろう?」と思われているようです」と笑いながら、まずこんな図を見せてくれた。

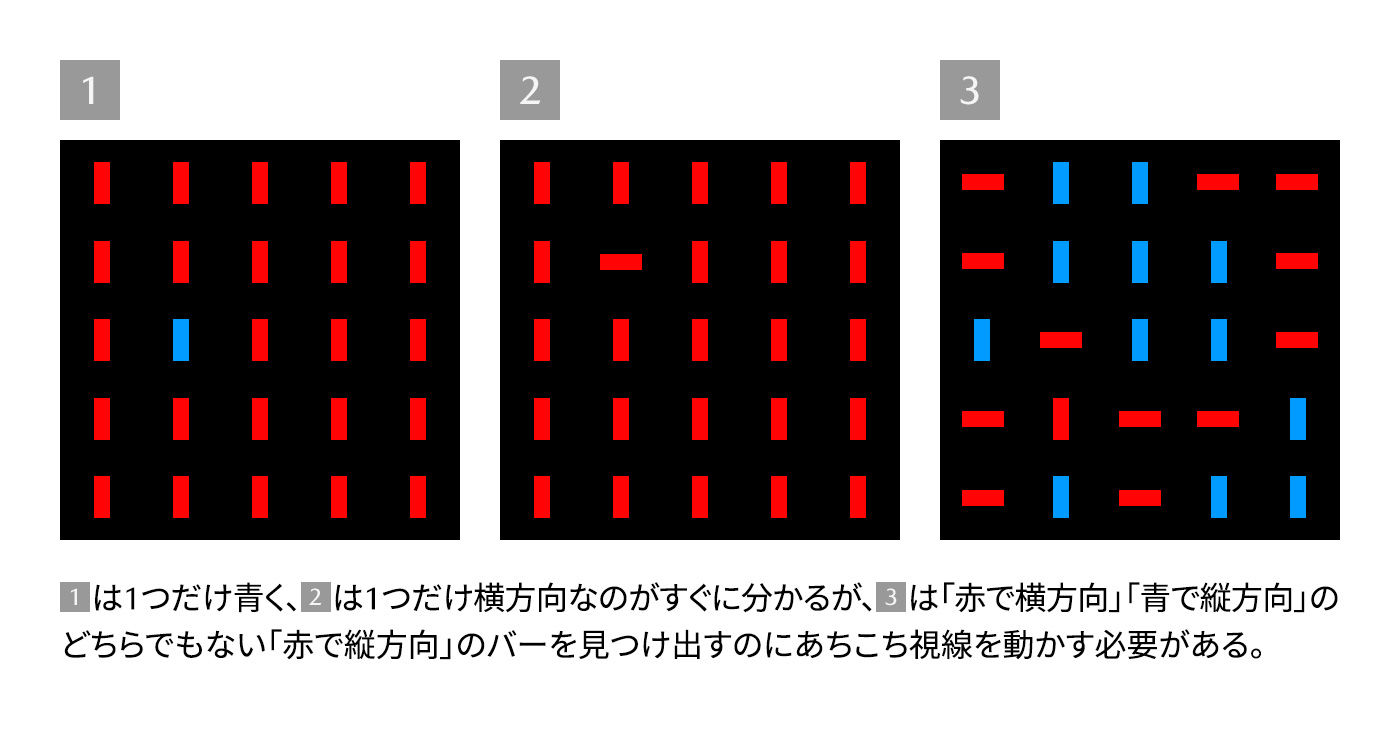

「3つの図の中に仲間はずれが1つずつあるんですけど、1つだけ、その仲間はずれがとても見つけにくい図があるのが分かりますか?」

そう言われて眺めてみると、たしかに①と②はすぐに他と異なる特徴のものが見分けられるが、③は探し出すのに少々手間取る。もっと言うと、時間がかかるだけでなく、なんとなくストレスを感じる。

「そうですよね。それが人間の感性、脳の特徴ということなんです。このように一つだけ周囲から目立って見える様子を『サリエンシー※1』といいますが、この理論を応用することで『見るべきものを際立たせる』ことができます。私たちは、マツダの技術研究所のサポートのもと、『リアルタイムサリエンシー』という技術※2の社会実装検証として、解析結果に基づいた工程改善を試み、ヒトの負荷低減、生産性向上、省エネなどを同時に実現することを試みています。」

- マツダの技術研究所は、文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」の「精神的価値が成長する感性イノベーション拠点(感性COI)」に参画し、この概念をクルマの開発へ適用することを目指した研究を行っている。

- 「感性COI」の枠組みの中で開発された、その時々の視界の中の顕著性と実際の視線を同時に可視化する技術。

- 出典:吉田正俊『サリエンシー・マップの視覚探索解析への応用』日本神経回路学会誌,2014年

たしかに、工場、とくに不具合を見つけ出すような工程では、見るべきものが際立って見えてくれればありがたい。ストレスなく見つけることができればなおさらだ。

「現代の企業では、CS(顧客満足)と同様、ES(従業員満足)という概念もとても大切です。工場内でESを高めるのは、ラクできるとかのんびりできることではなく、余分な緊張を感じずに価値づくりに集中できること。感性研究の知見は、そのためにとても有効なのです」

感性でとらえた課題への裏付けがほしい

- 写真(右):製造部門前職長の山下隆幸さん

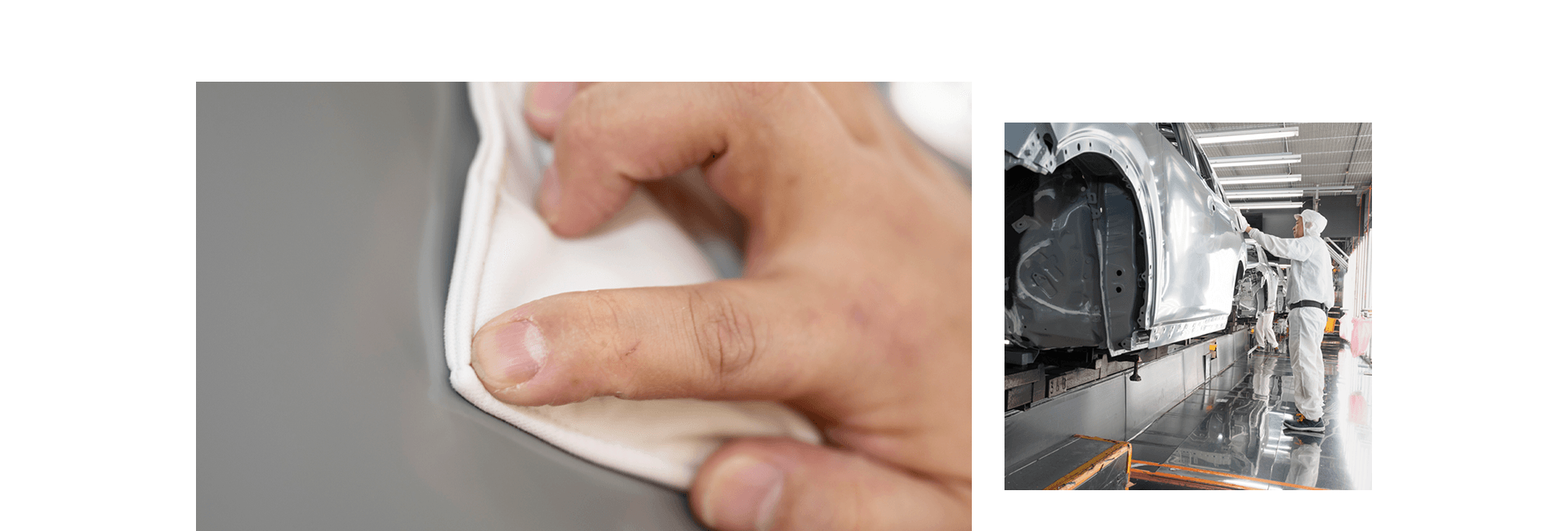

上藤さんのこうした活動に目をつけたのが、塗装工場で色を塗る前のボディの検査・砥ぎ工程のリーダーを務めていた製造部門前職長の山下隆幸さんだ。

砥ぎとは、下塗りの段階でできた細かいキズやゴミを見つけ出し、その部分を研磨することで、塗りの塗装が美しく仕上がるようにする工程だ。

その頃の山下さんがメンバーの様子を見て気になっていたのは、朝はみな調子がいいのに、時間が経つにつれてミスが増えること。

その原因を山下さんはひそかに「明るすぎるせいなのでは?」と感じていたという。

「3年前にここに異動してきたとき、『まぶしいな!』と思ったんです。その前にいた下塗り工程はそこまで明るくはありませんでした。

たしかに、下地の付着物は照明によるコントラストを利用して見つけるものなので、ある程度は明るくないといけません。ただ、ミスが出るたびに『もっと明るく』と照明を増やしてきたため、今は明るくなりすぎていて、それで疲れてしまっているんじゃないかと。

とはいえ、みんなが明るいほうがいいと思っている中で、『暗くしてみよう』とは、確証もないため強くは言えませんでした」

まさに山下さんの「感性」による課題の発見だが、「個人的な感覚だ」と言われてしまえば反論しづらいのも理解できる。

そこで力を発揮したのが、感性に科学的根拠を提供できる上藤さんの存在だったのだ。