東京から約160km、関東平野の北端に位置する栃木県・那須野が原。

那須連山に抱かれ、広大な農場が拓かれたこの地は、

紅葉と緑に彩られた格好のドライビングスポットだ。

途中、伝統工芸が息づく益子町に立ち寄りながら、初秋の那須野が原へ、MAZDA3を走らせた。

文章・写真 Bronica(ブロニカ) / 取材協力 日下田藍染工房

200年以上伝統を守り抜く、益子町の藍染工房

すっきりと晴れた秋空のもと、栃木県南東部に位置する益子町に入ったMAZDA3。大小の窯元の看板が軒先に点在し、焼き物の町の風情が漂い始める。そうした中でも、ひと際悠然と、それでいてひっそりと時間の流れが止まったかのように、「日下田藍染工房」のかやぶき屋根が陽光に照らされていた。

日下田藍染工房が創業したのは、江戸中期の寛政年間(1789年)。

藍染の職人たちは、当時から「紺屋(こうや)」と呼ばれて親しまれ、人々は布や衣類を紺屋に持ち込んでは藍染を頼んでいた。江戸時代から明治初期にかけて、日本の衣類の大半が藍で染められていたという。

明治8年(1875年)に来日し、染料の研究にも勤しんだイギリス人化学者、ロバート・ウィリアム・アトキンソンは、日本の暮らしに浸透した藍染を「ジャパン・ブルー」と表現した。

イギリス人文学者のラフカディオ・ハーン(日本名:小泉八雲)は、「青い暖簾(のれん)をさげた店も小さく、青いきものを着て笑っている人も小さいのだった」と、当時の日本を描写している。

彼らのように、欧米諸国から来日した知識人の多くも、日本の「青」に魅了され、現在も日本の藍染文化は海外で「ジャパン・ブルー」と称えられている。

江戸・明治の最盛期には、栃木県内だけでも百数十軒の紺屋が営まれていたという。しかし、化学染料の普及とともに徐々に姿を消し、現在、栃木県内の紺屋は2軒のみ。日下田藍染工房はその希少な紺屋の一つであり、200年以上培ってきた伝統技術を一身に受け継ぐのが、9代目の日下田正さんだ。

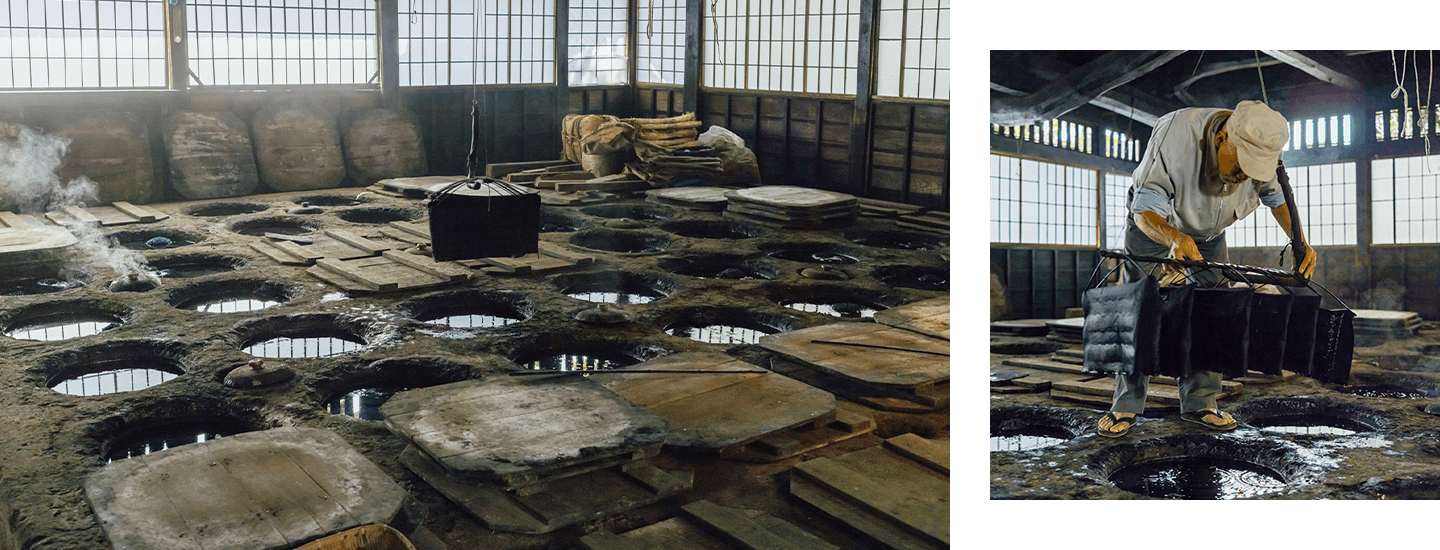

母屋の玄関をくぐると、目に飛び込むのは72個の藍甕(あいがめ)が整然と並ぶ甕場(かめば)。創業当時から補修・改修などの手を加えず、地震にも耐え抜いた代物だ。陽が差し込む甕場では、まるで異世界に迷い込んだかのように、神々しく幻想的な雰囲気に包み込まれた。

江戸・明治の最盛期には、栃木県内だけでも百数十軒の紺屋が営まれていたという。しかし、化学染料の普及とともに徐々に姿を消し、現在、栃木県内の紺屋は2軒のみ。日下田藍染工房はその希少な紺屋の一つであり、200年以上培ってきた伝統技術を一身に受け継ぐのが、9代目の日下田正さんだ。

母屋の玄関をくぐると、目に飛び込むのは72個の藍甕(あいがめ)が整然と並ぶ甕場(かめば)。創業当時から補修・改修などの手を加えず、地震にも耐え抜いた代物だ。陽が差し込む甕場では、まるで異世界に迷い込んだかのように、神々しく幻想的な雰囲気に包み込まれた。

「徳島県から取り寄せた天然の染料“すくも”に、アルカリ成分の灰汁や小麦の糠などを加えて加熱し、発酵させて色を出します。職人が発酵状態や気温に合わせて温度を加減し、約2週間かけて染色液に仕上げます」と、正さん。

甕をよく覗き込んでみると、「藍」と一口に言っても、4つ1組で甕にたたえられた染色液は、それぞれ濃淡が微妙に異なる。

「最も淡く白に近い『かめのぞき』から、濃くなるに従って『るり色』、『露草色』など、そして最も深くて濃い『紺』まで、藍染には江戸時代から16種類もの色名がついているんです。その違いは実に微細。このグラデーションを出すには、職人が長年研ぎ澄ましてきた技術と勘が不可欠なんです」

茶綿の栽培から手掛け、「織り」と「染め」を融合

日下田家の長男として1939年に生まれた正さんは、織物作家・柳悦孝(やなぎよしたか)の内弟子として「織り」を学んだ後、先代の父・博さんから「染め」の技法を継承するとともに、独自に織りと染めと融合に挑み続けてきた。あふれんばかりの創作意欲で、伝統の藍染に新たな風を吹き込んできたのだ。

その挑戦は、なんと織物の原料である木綿の栽培から始まった。約30年前、工房近くの畑で自ら茶綿を栽培しようと思い立ったのだという。「終戦間もないころ、小学校に入学したばかりだった私は、学校帰りに近所の軒先で干されていた茶綿を見て、『きれいだなあ』と惚れ惚れと眺めていたんです。その記憶が鮮明に焼き付いていて、茶綿を使った藍染をやってみたいという思いを持ち続けていたんです」

正さんは鳥取県の弓ヶ浜から茶綿の種子を取り寄せ、自ら鍬を持って畑を耕し、試行錯誤を重ねながら茶綿の収穫にこぎつけた。

そして、茶綿を染め、天日にさらし、糸車で紡ぎ、織機で丹念に織り込んでいく。「益子木綿」と称されたこの手仕事の結晶は、茶綿の地色に藍が染み、碧(みどり)がかった色合いの模様が織り込まれている。木綿のやわらかい風合いとも相まって、実に豊かな表情だ。

「合成染料の場合、この染料はこの色と、一つひとつに特定の色がありますよね。天然の草木染めには、それがないんです。草木には見ただけではわからない“隠れた色”が含まれていて、染めの工程を経るうちにそれらがふっと出てくるんです。何十年も見てきた私にも思いもよらない色が生まれてきます。その度に、やっぱり天然はきれいだなあと、しみじみと感嘆する日々ですよ」

81歳を迎えた今も、創作意欲は尽きることがない

そんな正さんが現在、力を注ぎ込んでいるのは、「まじり糸」。藍、茜、ヤマモモなどの草木を用いて原綿を複数の色に染め、それらをまだらにより合わせ、1本の糸に紡いでいくという独自の技法だ。81歳を迎えた今も、正さんは現役を貫き、甕場で茶綿を染め、糸車を丹念に回し、織機を踏み続けている。

「このタペストリーを見てください。いろんな色が混ざり合っていておもしろいでしょ。綿の栽培からやるくらいだから、私は元来の凝り性。まじり糸の制作にも手間を惜しまず、追求し続けたくなるんです」

その姿から感じたのは、あくなき探求に挑むクラフトマンシップ。生命力あふれる造形に技術と情熱を注ぎ込み、熟練した職人の手仕事に迫るような質感を追求したMAZDA3とも、その息吹が重なり合った。

そんな正さんが現在、力を注ぎ込んでいるのは、「まじり糸」。藍、茜、ヤマモモなどの草木を用いて原綿を複数の色に染め、それらをまだらにより合わせ、1本の糸に紡いでいくという独自の技法だ。81歳を迎えた今も、正さんは現役を貫き、甕場で茶綿を染め、糸車を丹念に回し、織機を踏み続けている。

「このタペストリーを見てください。いろんな色が混ざり合っていておもしろいでしょ。綿の栽培からやるくらいだから、私は元来の凝り性。まじり糸の制作にも手間を惜しまず、追求し続けたくなるんです」

その姿から感じたのは、あくなき探求に挑むクラフトマンシップ。生命力あふれる造形に技術と情熱を注ぎ込み、熟練した職人の手仕事に迫るような質感を追求したMAZDA3とも、その息吹が重なり合った。

茶臼岳の雄姿を望み、モザイクに色づく山道を走行

かやぶきの母屋を後にし、MAZDA3を那須塩原方面へ走らせる。やがて空を流れる雲とともに、那須連山を視界に捉え始めた。那須インターチェンジを降り、県道17号、通称・那須街道に入ると、そこは両脇に杉や松の木々が続く並木道。那須野が原の入口にふさわしいドライビングルートだ。

木々の隙間を吹き抜ける風とともに、颯爽と走るマシーングレープレミアムメタリックで彩られたMAZDA3の洗練された動きが体に心地よく伝わり、まるで全身で風を切って並木道を駆け抜けるような感覚だ。

那須野が原から那須連山を望むと、淡い紅葉で色づいた山々が悠然と連なっている。その姿に誘われるままに、MAZDA3は山裾へ続く県道369号、通称・板室街道へ。田園に開かれた地平の先には、猛々しくも美しい稜線を描く茶臼岳の雄姿。ウィンドウを下げると、キリッとした空気が心地よく車内に吹き込み、瞬く間に解放感に包まれる。その清々しさに、MAZDA3の爽快な走りが呼応する。

やがて平地から山道に入ると、黄色や橙色、鮮やかな緑色をまとった木々がモザイクを描き、青空をバックに鮮やかに車窓を染める。初秋ならではの光景に心が洗われた。