- CX-8は販売終了しています。

尾道を定点観測してきた、芸術家の眼

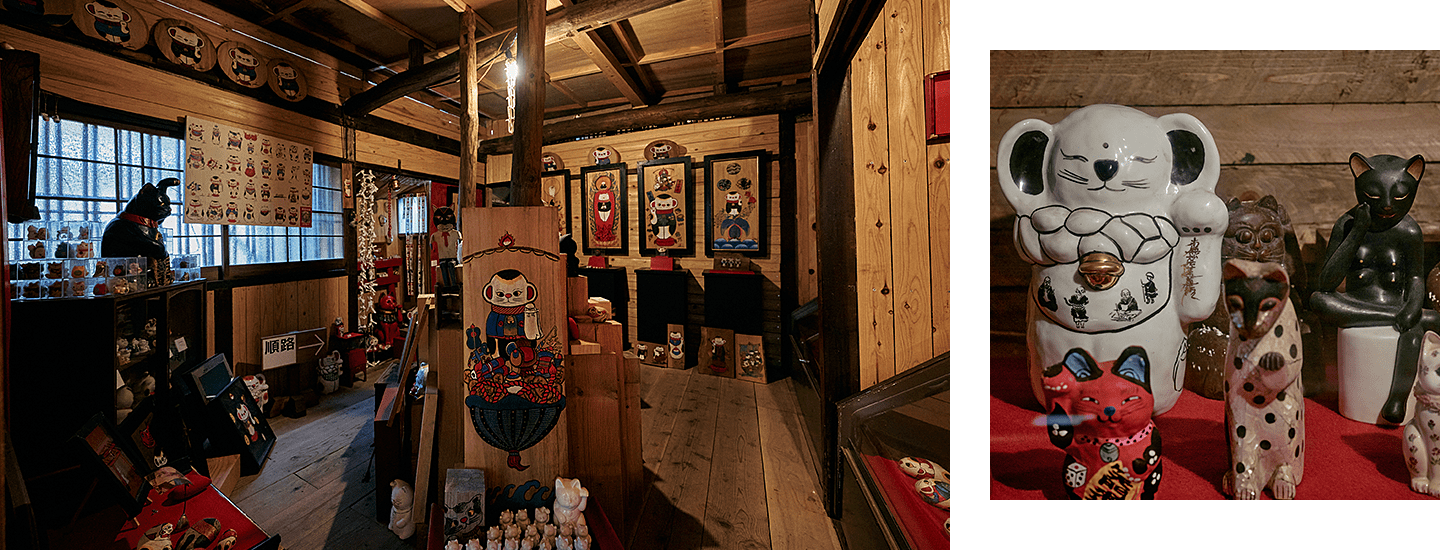

尾道市は、造船の町、文学の町としてだけでなく、近年は「猫の町」としても知られている。その立役者は、「招き猫美術館」館長である絵師の園山春二さんだ。毎年5月には猫祭りを主催し、気軽に猫のメイクをした愛猫家たちが2日間で1000人以上訪れるという。

招き猫美術館は、ONOMICHI U2のある港町を一望する千光寺山麓にある。千光寺山ロープウェイの西側、艮(うしとら)神社の脇の坂道を登っていくと、猫が1匹、2匹と自由気ままな姿を見せ、ほっこりと和ませてくれる。やがて坂道は細い路地に突き当たる。この路地は「猫の細道」の愛称で呼ばれ、園山さんが小石を猫に見立てて創作した「福石猫」が路地脇の至るところに置かれている。まさしく猫の町に迷い込んだかのような感覚に陥る。

招き猫美術館は猫の細道沿いに佇み、園山さんが笑顔で出迎えてくれた。

フランスに生まれ、幼少期をヨーロッパ各地で過ごした園山さんは、高校進学時に帰国すると、日本で初めて目にした招き猫に魅了された。その姿がとても新鮮に映ったという。そこから集め始めた招き猫のコレクションは現在1万点を超え、招き猫美術館に展示されている。

全国を旅する園山さんが尾道にやってきたのは、1997年。尾道を見晴らすこの地に魅了された園山さんは、理想郷を意味する「尾道イーハトーヴ」の創造をめざし、山手地区に残る古民家や廃屋を譲り受けては、「招き猫美術館」「梟の館」「尾道アート館」「ショコラティエ ブーケダルブル」と、ひとつひとつコンセプトの異なる館(シャトー)としてリニューアルしてきた。

「とにかく遊ぶこと。お金儲けを考えずに遊び心を持っていろんなものをつくり続けていれば、必ず人が足を運んでくれると思っていました」

園山さんが25年間コツコツと積み重ねてきた遊び心は、招き猫美術館をはじめ、今では6棟の館からなる「尾道イーハトーヴ」を形成している。「創造」と「再生」をテーマに理想郷づくりと創作活動に打ち込み続けてきた園山さん。その構想は今なお道半ばだ。猫たちとともに港町・尾道を見晴らしながら、ずっと先の未来に思いを馳せ、新たな創作を生み出していくのだろう。

伝統とDXが融合した金光味噌のイノベーション

猫たちとの別れを惜しみながら、CX-8は尾道の潮風を背に受け、広島県府中市に向けて出発した。この旅の最後に訪ねたのは、府中市の老舗味噌蔵「金光(かねみつ)味噌」の5代目・金光康一さんだ。

猫たちとの別れを惜しみながら、CX-8は尾道の潮風を背に受け、広島県府中市に向けて出発した。この旅の最後に訪ねたのは、府中市の老舗味噌蔵「金光(かねみつ)味噌」の5代目・金光康一さんだ。

味噌づくりというと日本の食文化には欠かせないものであり、伝統を継承してきた職人の世界である。しかし、「金光味噌」は、そこに革新をもたらす味噌蔵だと聞く。革新的な味噌づくりとは――。その答えを、金光さんが教えてくれた。

味噌づくりというと日本の食文化には欠かせないものであり、伝統を継承してきた職人の世界である。しかし、「金光味噌」は、そこに革新をもたらす味噌蔵だと聞く。革新的な味噌づくりとは――。その答えを、金光さんが教えてくれた。

「1960年代には、日本全国に6000軒の味噌蔵があったといわれています。それが2016年には1000軒を切り、高齢化・後継者不足を抱えてしまっています」と、金光さんは味噌蔵の現状から切り出したが、その口ぶりにはどこか自信を感じさせる。金光味噌の蔵に入らせてもらうと、納得がいった。

「1960年代には、日本全国に6000軒の味噌蔵があったといわれています。それが2016年には1000軒を切り、高齢化・後継者不足を抱えてしまっています」と、金光さんは味噌蔵の現状から切り出したが、その口ぶりにはどこか自信を感じさせる。金光味噌の蔵に入らせてもらうと、納得がいった。

まず職人たちの若さに驚く。20、30代の若手が味噌の入った大樽を囲み、荷揚げ用のアシストスーツを装備して次々と味噌を運んでいる。さらには、会社から支給されたスマートデバイスを駆使し、生産管理や作業進捗の業務をデジタル上で進めている。

「『職人の勘』とか『背中を見て学べ』とか、そういう閉鎖的な世界では若手は集まってこないし、この産業だけがまだそんなことを言っている。僕の代からDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組み、引き継ぐべき“伝統”と、変えていかなければならない“しきたり”の区別をしています」

金光味噌の革新的な味噌づくりにはもうひとつの要素がある。

「大手メーカーの味噌づくりは、無機質な工場のなかで行われています。そこでは蔵に生きる菌ではなく、化学的に加工された菌で発酵プロセスを完成させています。金光味噌の蔵には多くの“金光菌”が生息し、これらは100%自然由来のものです」

金光味噌の革新的な味噌づくりにはもうひとつの要素がある。

「大手メーカーの味噌づくりは、無機質な工場のなかで行われています。そこでは蔵に生きる菌ではなく、化学的に加工された菌で発酵プロセスを完成させています。金光味噌の蔵には多くの“金光菌”が生息し、これらは100%自然由来のものです」

この「味噌がオーガニック食品である」という着眼点が、金光味噌の未来を大きく切り開いたという。金光さんの父である先代は、世界的なオーガニック基準「OCIA認定」を日本で初めて取得し、味噌の輸出を始めた。1989年当時、日本にはオーガニックという言葉もなく、OCIA認定工場の承認を得るために英語の文献を読みあさったという。

「父は、先細りの国内需要と味噌の可能性を求めて海外のマーケットに挑戦しようと思ったんだと思います。でも、日本の味噌の食べ方ではなかなか受け入れてくれませんでした。味噌をお湯に溶かして、豆腐とネギを添えて……では外国の人は食べませんよね。発酵の技術を応用して、まったく新しいものを作り出す必要があったんです」

そこで、金光さんは野菜にディップしたり、パンにつけて食べたり、海外の人にも受け入れられるように味噌を新たにデザインした。それらの商品を海外のヴィーガンやベジタリアンなどのニーズに合わせて「スーパーフード」として販売したところ、海外でオーガニック食品として広く受け入れられた。今では売上の90%を海外が占めるという。

最後に、康一さんが少年時代の印象深いエピソードを教えてくれた。

「うちでは海外からホームステイ客を頻繁に招いていたんです。そのうちの一人が、学校から帰宅した僕に聞きました。『いつもお母さんが作ってくれる玄米と味噌汁の夕飯と、ファストフードのハンバーガー、どっちが食べたい?』って。当時のハンバーガーは僕からしてみたらごちそうです。それを彼らは『海外ではそのハンバーガーを食べすぎて体を壊した人がたくさんいるんだよ』と言ったのです」

オーガニック味噌の魅力を発信する今、このやりとりがとても色鮮やかに、金光さんの心に響いているに違いない。

金光さんの考え方はどこまでも柔軟だ。継承すべき伝統と、そうでないものとをしっかりと見極め、味噌づくりに新たな息吹を吹き込んでいる。革新的なものづくりに励み、それが新しい時代を切り拓く糧になる――。200年の歴史を持つ金光味噌でその一端に触れられ、今回の旅の締めくくりに相応しい体験になった。

金光さんの考え方はどこまでも柔軟だ。継承すべき伝統と、そうでないものとをしっかりと見極め、味噌づくりに新たな息吹を吹き込んでいる。革新的なものづくりに励み、それが新しい時代を切り拓く糧になる――。200年の歴史を持つ金光味噌でその一端に触れられ、今回の旅の締めくくりに相応しい体験になった。

- 取材先での撮影においては許可を得て行っております。また、感染症対策を行った上で実施いたしました。

- CX-8は販売終了しています。