色彩あざやかな「津軽びいどろ」。色出しの技術は15年で一人前

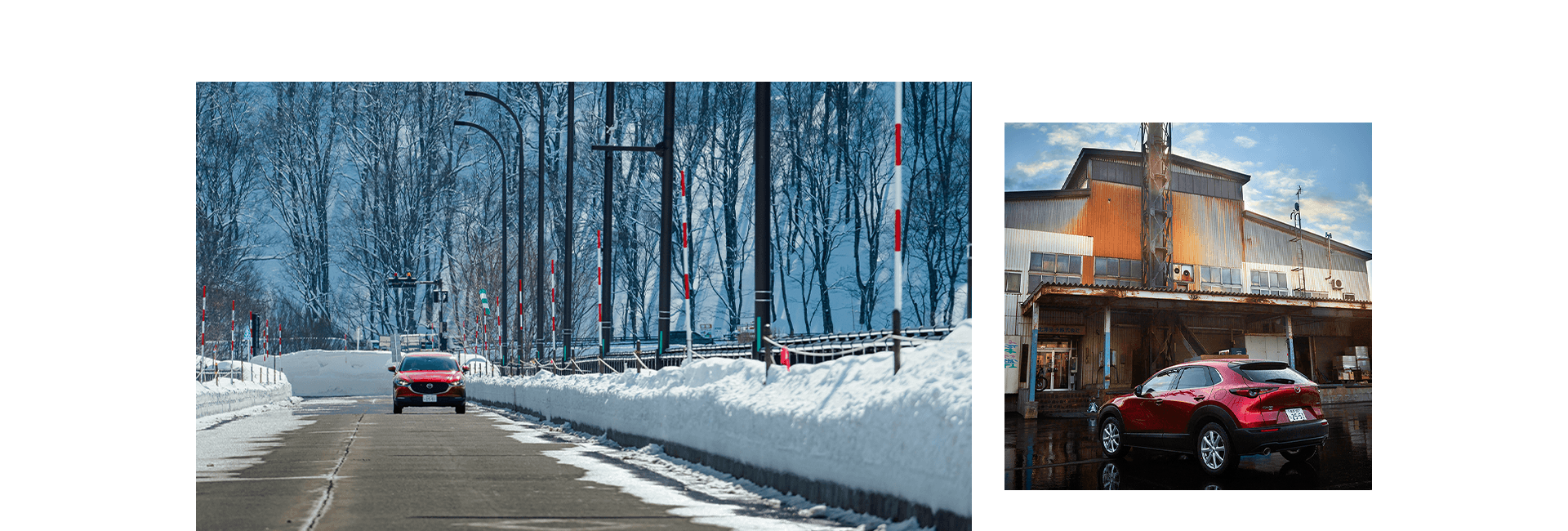

小野さんの温かい笑顔に見送られ、次に向かうのは伝統ガラス工芸「津軽びいどろ」の工房・北洋硝子。陽光に輝く雪の壁を縫うように、CX-30を爽快に走らせる。

山道のカーブが続く下り坂も、やはり車体はすこぶる安定し、ハンドルを握る手にも安心感がこもる。

青森市内に戻り、鉄塔を目印に北洋硝子で車を止めると、工場長の中川洋之さんと業務部長の木納康之さんが迎えてくれた。

北洋硝子の創業は1949(昭和24)年。熱したガラスに息を吹き込んで形を整えていく「宙吹き」の技法を用い、漁業で網を浮かせるために使われる浮き玉を製造することから創業した。

職人たちがこの技術を応用し、たゆまず磨き上げ、色鮮やかなハンドメイドのガラス工芸品「津軽びいどろ」の制作に日々力を注ぎ込んでいる。

「深みのある緑をまとったガラスが、津軽びいどろの原点なんです」と、中川さんは語る。この絶妙な緑を出す原料には、日本海沿いの町、車力町に広がる七里長浜の砂が使われているという。

「七里長浜の砂には、山から流れ込む鉄分をはじめさまざまな物質が混じり、それらがガラスと共に熱することで絶妙な緑色に変化するんです。職人がふとした思いつきで砂を加え、美しく温かみのある緑に変化したことがきっかけなんですよ」

工場長の中川さんは、色の調合を任されている現役の職人でもある。

「この赤の花瓶を作る際には、原料に金を調合することで鮮やかな赤みを出しています。ほんの少しでも調合のバランスが違うだけで、まったく印象の異なる色に仕上がるんです。調合を思い通りにできるようになるには、最低でも15年の経験が必要。途方もないでしょ?」と、中川さんは柔和な表情で教えてくれた。

艶やかで透明感があり、凛とした美しさで輝く赤は、CX-30がまとう「ソウルレッドクリスタルメタリック」とも重なり合うようだ。

多彩な技法を繰り出し、手早く、正確に成形する技術

中川さんと木納さんの案内のもと、さっそく製作現場を見学。工房に足を踏み入れた瞬間、熱気が身体を包み込み、汗がにじむ。中央には大きな窯があり、窯を取り囲むように、職人の皆さんがそれぞれの技法で制作に励んでいる。

「この大きな窯は9炉に分かれ、炉ごとに色の異なるガラスが1300度で溶かされています。この溶けたガラスを鉄の棒で製品一つひとつの分量に合わせて巻き取り、宙吹きや型吹き、スピン成形などの技法を施すことで、グラスやぐいのみ、花瓶、オブジェなどの完成品に仕上げていきます」

ガラスに調合した色の成分によってもガラスの膨張率や硬さは変わり、息を吹き込むタイミングや冷ます加減によって仕上がりもガラリと変わるという。

職人たちは何気なく手を動かしているが、窯から一定量のガラスを巻き取れるようになるだけでも、3年はかかるという。そして、思い描く形に整えられるようになるには10年以上。

中川さんの言うとおり、一人前になるには途方もない歳月を要する仕事だ。「だからこそ、追求しがいがあり、技術を受け継ぐことの意義と誇りを感じられるんです」

その際たるものが技術と経験の結晶である宙吹きである。宙吹きを託されているのは3名の職人たちで、いずれもこの道40年以上の大ベテランだという。

その仕事ぶりに目を向けると、3名で手分けしながら窯出し、成形、装飾の工程を流れるように進め、大ぶりの花瓶をミリ単位で同じサイズ・形状に仕上げていく。一つの花瓶の形を整えるために要した時間は、わずか15分。その後じっくりと12時間寝かせて完成に至るという。

長年磨き上げた技術が体に染み込み、自然と体が動く。

しかし、ガラスの状態を見極める眼光は鋭く、ガラスに吹き込む息や冷ます時間を微細に調整する。そんな3名の姿に息を飲み、いつまでも見ていたくなる光景だった。

初めて作った“作品”は今も手元に。初心を忘れず、探求に挑み続ける毎日

この3名の一人、芳賀清二さんは職人歴42年。

「私がこの道に飛び込んだのは、20歳のときです。理由は純粋にものづくりが好きで、津軽びいどろの手仕事に強く惹かれたからです。それから宙吹きの技術を無心で学び、初めて自分の手でグラスを完成させたのは、25歳になってからでした。そのとき作ったグラスは、今も自宅に大事に取っていますよ」と、芳賀さんは時折照れながらも、実直に語ってくれた。

初心を忘れないためなのだろう。今、その処女作を眺めるたびに、グラスの細かな成形やふちの丸みなどの甘さが目につき、「未熟だったな」としみじみ痛感するという。

それから40年。芳賀さんは若手の職人たちの羨望(せんぼう)を集める宙吹き職人であり、その身のこなしには無駄や迷いがなく、トロリとしたガラスを自在に操っているように見えた。

しかし芳賀さんは、「いえいえ、今も気を抜くことがありません。ガラスは炉から出し、外気に触れて冷まされると、みるみるうちに状態が変化します。そうした変化をいかにコントロールして形を整えていくか。その難しさを今も痛感する毎日ですよ」という。

芳賀さんが長年の職人生活で最も嬉しかったのは、第54回日本民芸公募展にて日本商工会議所会頭賞を受賞したことだという。

出展作品は、夫婦花瓶。ガラス工芸での受賞は、初の快挙だったという。

「津軽びいどろを広く認知してもらえたことが、何より嬉しかったですね。なめらかな曲線、口元の丸み、鮮やかで深みのある色合いなど、手作りならではの温もりであふれているのが、津軽びいどろの魅力。この技術をこれからも追求し続け、次世代の若手に受け継いでいきたいですね」

津軽びいどろの色のルーツにふれ、日本海を染める夕日で締めくくる

北洋硝子を後にし、めざすのは車力町の七里長浜。津軽びいどろの色出しの原料となる砂が広がる海岸を訪れ、津軽の原風景に出会うためだ。

青森市内から日本海に向けてCX-30を走らせると、周囲には津軽平野の広大な田園やリンゴ畑が続き、左手には雄大な岩木山の勇姿が迫る。

西日があたる田園風景を抜け、龍飛岬へと続く国道12号に入ると、海岸は近い。海岸沿いのメロンロードに至ると、道の両脇を防風林が連なり始める。海岸へ向かって小道を左折すると、やがて視界に日本海が開け、七里長浜に到着した。

七里長浜は、弓状に28km(7里)の砂浜が続き、砂浜の背後には防風林の緑が生い茂る。周囲を見渡すと、人影は見当たらず、波が押し寄せる音が届くのみ。

砂浜をひたひたと歩き、掌に海水で湿った砂をすくいとってみる。北洋硝子の中川さんが言うように、目を凝らすと確かに、混じり気のない白砂ではなく、透明、茶、黄土、黒など、さまざまな色の粒が混じり合っている。色の原料にこの砂を加えようと思い立った職人も、こうして砂をすくいとり、このモザイク状の砂とガラスを融合させてみようと、創作意欲を膨らませたことだろう。

そんな想いに浸っているうちに、夕暮れを迎えた空が、色彩のグラーデーションを刻々と描き、陽が水平線に近づいていった。