本州北端を走る冬の青森ドライブ後編は、日本海にせり出す下北半島の突端へ。

寒風吹きすさぶ海沿いを走り、本州最北端の大間岬を経て、極寒の地で生きる寒立馬に会いに行く。

その姿はどっしりと逞しく、それでいて表情は穏やか。

寒立馬と集落が共存し、長年に渡って暮らしを育んできた歴史と風土に触れる。

Story by Kazuya Tsuruoka/ Photography by Kazuo Yoshioka

本州最北端・大間岬へ。大間が誇るマグロとウニに舌鼓

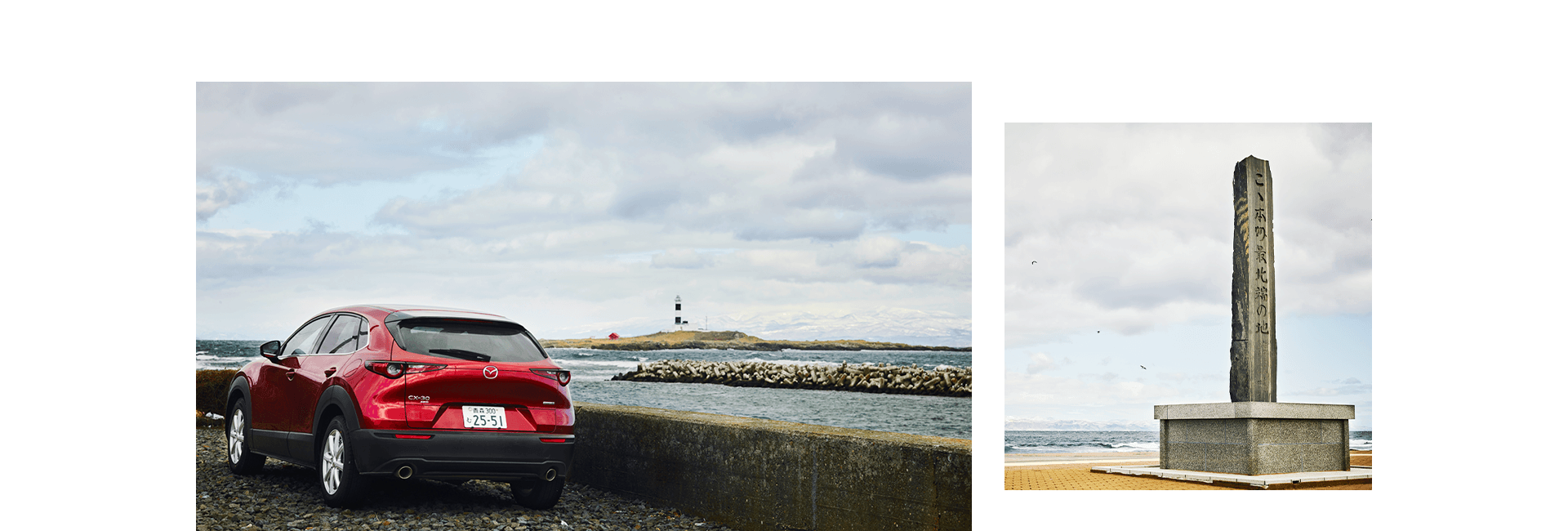

CX-30がまず目指すのは、本州最北端に位置する大間岬。北海道の大地に向かって斧のようにせり出した下北半島を北上し、マグロの漁獲で全国にその名を轟かす漁港の町へ、青森市内から約3時間のロングドライブだ。

CX-30は粉雪が舞い降りる青森市内を出発し、市内を抜けて林道が続く国道257号線へ入る。すると、市内の穏やかな景色から一変、ソウルレッドのボディを撫でる粉雪が大粒の雪へと変わり始め、両脇の車窓を通り過ぎる木々も瞬く間に白く染まり出す。

時折トンネルに行く先をいざなわれ、暗がりから抜けるたびに、雪景色の鮮やかさがいっそうコントラストを帯びて視界に飛び込む。

国道257号線を抜けたCX-30は、下北半島の“斧の付け根”にあたる町・野辺地町へと至った。そこから下北半島を北上するのは、陸奥湾沿いの279号線、別名「むつはまなすライン」。北上するにつれて、海風が雪をさらっていくからか、雪模様は徐々に薄れていく。

下北半島の“斧の柄”を北上しきった後、むつ市街を抜け、“斧の刃の突端”大間に向けて北西方面へ、CX-30のハンドルを切る。

海岸沿いをつたっていくと、むつ市立二枚橋小学校を過ぎたあたりから視界が開け、右手に日本海が間近に迫り、岸壁に弾ける白波がすぐそこだ。しばらく走ると、海の向こうに北海道の大地まで見渡せた。

そしていよいよ、いくつもの漁船が停泊する大間岬が姿を現した。CX-30を少しばかり休ませ、岬の展望台に立つ。海風を浴びながら、あらためて対岸の北海道を見渡すと、本州最北端に立った実感がひしひしと押し寄せてきた。

大間に来たからには、もちろん昼食は大間マグロ。マグロ漁師が営む食堂で、大トロ、中トロ、赤身が贅沢に乗ったマグロ三食丼を堪能する。旬を迎えたウニの刺身も、雑味がまったくなく、トロリとした食感で口中にうまみが広がって絶品だ。

140年以上にわたって厳しい航海を守る尻屋埼灯台

CX-30に再び乗り込んで目指すのは、今回の目的地である尻屋埼灯台。下北半島の最東端に位置し、その周辺には厳しい寒さを耐え抜く寒立馬が放牧されていると聞く。

大間岬と北海道を背に国道279号線を引き返し、CX-30は尻屋埼へ続く「むつ尻屋埼線」をひた走る。冬の海がすぐ間近に迫り、荒々しい海風が防風林をあざ笑うかのように吹きすさぶ。

しかし、CX-30の車体は車道に吸い付くように安定し、心強さを感じるばかりだ。やがて視界が開け、岩場に弾ける白波を眼下に捉えると、尻屋埼灯台への道に入るゲートにたどり着いた。

ゲートで待ってくれていたのは、青森県東通村 経営企画課 商工観光グループの小笠原 格さん。

小笠原さんの姿を見つけ、CX-30の運転席から降りるやいなや、日本海からの海風「ぶつけ」の洗礼を受ける。全身があおられ、立つこともままならないほどの強さだ。運転中、頑強なCX-30に守られていたことをあらためて実感する。

冬の厳しい天候にさらされる12月~3月には、一般車両はゲートから岬の突端への道を通行できないが、今回特別に小笠原さんの同行で走行が許された。小笠原さんの誘導のもと、再びCX-30に乗り込み、ゲートを抜けて小道を進んでいく。寒立馬が草を食んだ跡なのだろう、小道の周囲に生える草は丈が短く、左手には日本海の荒波が迫りくる。

やがて岬の突端に立つ白亜の灯台、尻屋埼灯台が姿を現した。海の向こうには雪をまとった北海道の恵山の勇姿を望み、大間岬の海岸線も一望できる。

尻屋埼灯台が完成したのは、1876(明治9)年。日本海の暖流と太平洋の寒流がぶつかり、昔から絶好の漁場として漁船が行き来していた。

明治に入ると、日本と海外との貿易が始まり、海外からの船舶が尻屋埼沖に航路を取り始めた。しかし、尻屋埼は、2億年以上前に形成された岩がせり上がり、岬周辺の海底にも鋭利な岩場が続く難所。船乗りたちからは難破岬と呼ばれて恐れられてきた。

そのため、航海を守ることを目的に、イギリス人の設計によってレンガ造りの洋式灯台、尻屋埼灯台が建てられた。レンガ造りの灯台としては、今なお日本一の高さを誇る。

「現在も鋭利な岩が海底に潜む箇所があり、白いポールを建てて注意を喚起しています。夜になると、灯台がそのポールをめがけて灯をともし、船乗りたちに危険を知らせています」と、小笠原さんは教えてくれた。